西安石油大学办学的历史渊源

西安石油大学的前身西北石油工业学校于1951年10月12日成立。她是在中共中央西北局负责人习仲勋的亲切关怀下,经西北军政委员会财经委员会批准,由西北石油管理局创办的新中国第一所专门培养石油工业技术干部的学校。办学的基础是抗战期间杜斌丞先生国立北平师范大学在陕同学会在西安创办的陕西省私立力行中学。最早的学科源流追溯至1950年8月孙健初先生在兰州举办的中央燃料工业部测绘训练班。

一、抗战立校:杜斌丞等先驱教育救国的伟大实践

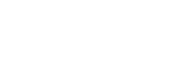

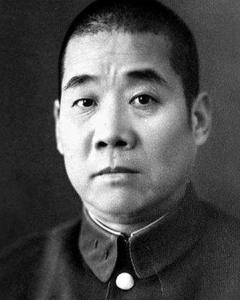

革命的教育家杜斌丞先生

陕西省私立力行中学诞生于抗日战争时期,是以杜斌丞为代表的当时名冠三秦的教育家为解决抗战流亡人士子女入学问题而着力筹办的一所学校,承载着抗日岁月里陕西教育界同仁对国家未来的期许与担当。

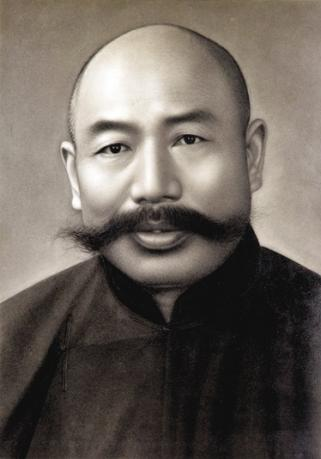

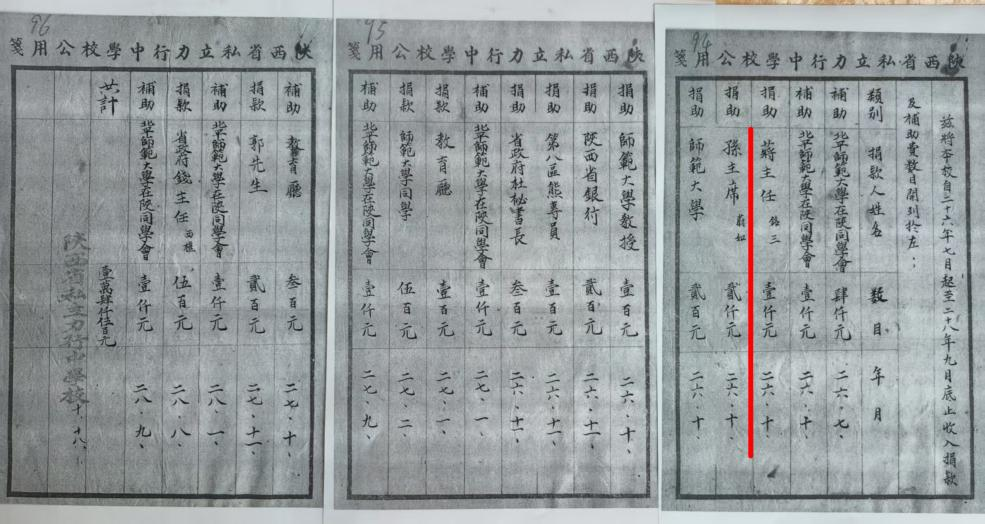

1931年,“九一八”事变爆发后,东北、华北乃至其他地区相继沦陷,抗日流亡人士纷纷携家眷相率负笈来陕,西安地区的学校远远不能满足更多孩子求学的愿望。1936年,为解决因受抗战影响相继来陕的学生求学问题,毕业于国立北平师范大学、时任陕西省政府参议的杜斌丞,召集在陕西的国立北平师范大学校友田伯萌(田伯英)、张耀斗、梁午峰、李翥仪、石雨琴、吴云芳、刘依仁、吴砚秋等,联合西安受过高等教育的知识分子等拟合力捐薪创办中学,以国立北平师范大学早期校歌“诚勇勤与爱,力行无愧为人师”将其命名为“陕西省私立力行中学”。1936年,杜斌丞向政府申请到西安市后宰门四号一块23亩地皮作为校址。6月,国立北平师范大学在陕同学会理事侯佩苍呈报陕西省教育厅《呈为组织力行中学校董会恭请鉴核立案事由》。1939年11月,时任国民政府教育部长陈立夫签令,准予陕西省私立力行中学备案。

《呈为组织力行中学校董会恭请鉴核立案事由》

力行中学于1937年开始招生。面对太原失守之后日本帝国主义逼近陕西的动荡时局,很多中学都随西安临时大学迁往汉中,以致有限的中学学位凸显紧张。然而,为了保存教育火种,陕西省私立力行中学依然在战火纷飞的日子继续办学。

从1937年7月起至1939年9月底,北平师范大学在陕大学同学会分5次共捐薪资9800元,其中杜斌丞捐300元。

在山河动荡,国力惟艰之时,杜斌丞等创校先驱“慨国难日深,需材孔亟”,以“治国之道储材为本,储才之道兴学为本”的办学理念,践行“力行无愧为人师”的师道精神,共同捐薪创建学校,奠定了西安石油大学的办学根基。

力行中学的创办者,在中华民族危难之际,不仅身体力行地坚持教育救国的伟大实践,而且以笔为枪,以书为盾,率先垂范地投入到抗日民族救亡运动之中,在三秦大地谱写了可歌可泣的育人乐章。

校董会主席杜斌丞,抗战期间任杨虎城将军高级参议,促成了西安事变的发生与和平解决,受到了毛泽东主席的高度评价。首任校长林耀山以“国学研究会”名义组织学生阅读《西行漫记》《大众哲学》。常务理事李翥仪,1938与杜斌丞、于右任创办陕西仪祉农业学校,并任校长。理事张耀斗,组建“陕西抗日流动宣传队”,用陕西方言编排《放下你的鞭子》《黄河大合唱》等剧目,同时编写《战时识字课本》,内容融入防空知识、爱国故事。理事刘仲哲,主持编写《战时小学国语课本》,将传统课文改为抗日故事(如《平型关大捷》《小英雄雨来》),被陕西多所小学采用。理事侯培苍,以“教师考察团”名义,为进步青年开具前往延安的通行证,仅1940年就输送300余人。监事田伯萌,陕西共产党组织的缔造者之一。抗战期间,主持修建防空洞和临时校舍,多方协调将部分校舍改造为战时医院和难民收容所。监事石雨琴,当日军逼近潼关之时,将学校改为“战地护理培训中心”。参与创办学校的刘依仁,编写《游击区教育手册》,组织“地下夜校”,教授抗日歌曲和简易战术。1939年,向国际联盟递交《陕西教育受侵报告》,揭露日军炸毁27所学校的暴行,争取海外援助。参与创办学校的吴云芳,1938年于西安开设免费识字班,收留200余名战区孤儿,亲自教授国文、算术。1940年西安遭轰炸,她冒死从废墟中抢救出学校档案,坚称“校可毁,精神不可灭!”参与创办学校的吴砚秋,在西安创办“抗战夜校”,免费培训车夫、小贩识字,并教唱《义勇军进行曲》。1941年因公开批评“消极抗日”遭逮捕,病逝于狱中,临终前留下 “教育救国,虽死无悔。”的铮铮誓言。

力行中学的创校先驱都是当时名冠三秦大地的教育家,也是国立北平师范大学培养的优秀学子,更是西安石油大学不敢忘怀的前辈和长者,他们心系国家前途、忧患民族命运、以微薄之力呵护教育之火的精神,以决绝的勇气投入到抗日救亡运动中的壮举,永远值得我们纪念和缅怀。

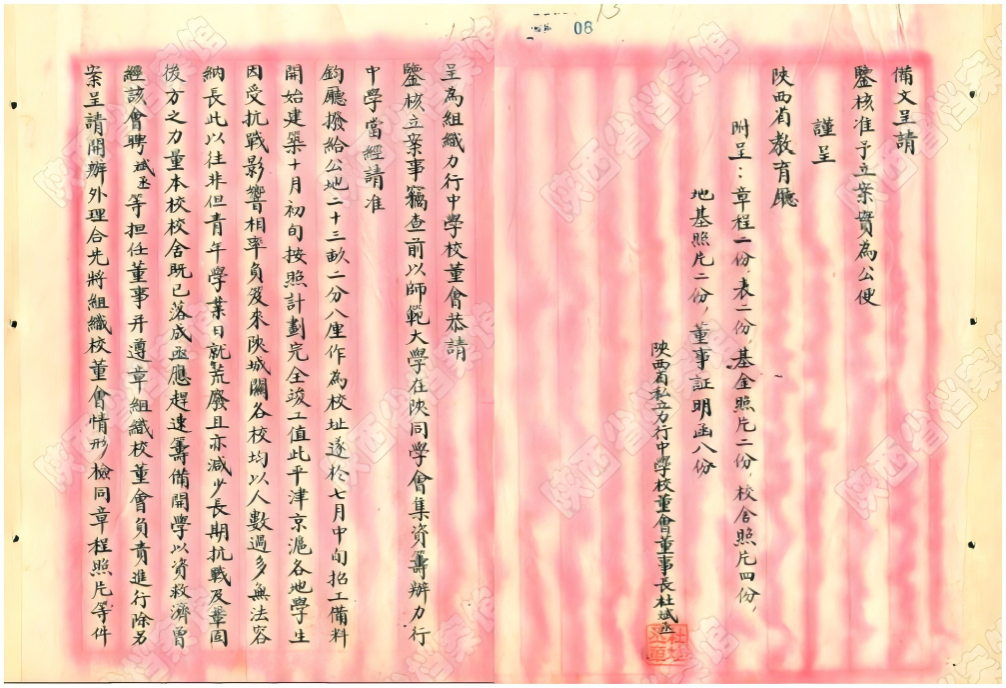

2025年3月28日,西安石油大学为缅怀和追念以杜斌丞为代表的国立北平师范大学在陕同学会创校之功,特在校园竖立起杜斌丞先生雕像。日前,中共中央、国务院、中央军委为杜斌丞先烈遗属颁发了中国人民抗日战争胜利80周年纪念章,彰显了国家对先烈的缅怀和对夺取抗日战争胜利做出贡献的先辈们的致敬,也为西安石油大学的校史增添了新的光辉。

2025年3月28日杜斌丞先生雕像在西安石油大学落成

日前,中共中央、国务院、中央军委为杜斌丞先烈遗属颁发抗战胜利80周年纪念章。

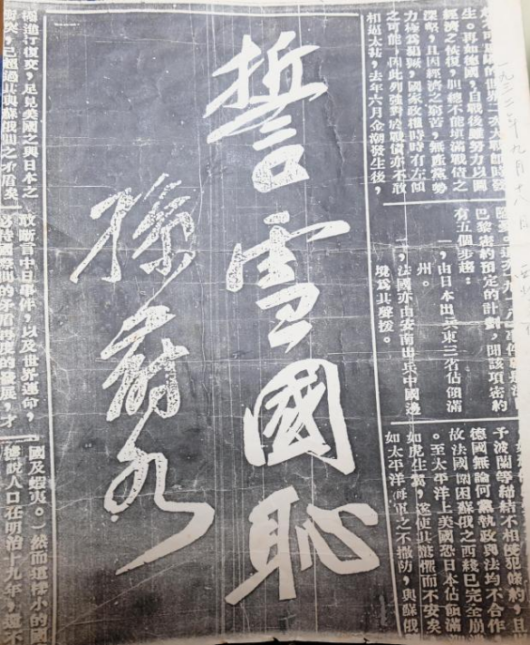

二、誓雪国耻:孙蔚如将军的英雄气概与石油渊源

抗战英雄孙蔚如将军

抗战期间,陕西虽然不是抗日前线,但却以“西安事变”闻名中外,为国共双方携手进行全面抗战创造了条件,成为改变中华民族命运的转折点。全面抗战时期,陕西仅有人口937万,征召兵员160万,直接参战人数115万,占陕西当时人口的12.27%,是全国出兵比例最高的省份,平均每8个人就有一个人上前线作战。1937年,抗战全面爆发后,红军改编为八路军,开赴敌后战场,陕西热血青年纷纷投笔从戎加入抗战队伍。1942年至1945年,参加中国远征军的陕西兵为6.3589万人,为抗日战争和世界反法西斯战争的胜利立下了不朽功勋。

赳赳老秦,共赴国难。在抗日战争进入相持阶段后,以孙蔚如将军率领的国军第38军,以巨大的牺牲阻敌于潼关之外,是中国抗战史上悲壮和惨烈的战役之一,是陕西军民用鲜血与生命谱写的一首气壮山河的英雄史诗。

孙蔚如将军是爱国将领杨虎城的老部下,在“二虎守长安”战役中居功至伟,成为杨虎城将军的得力助手,西安事变时任西安警备司令。西安事变后,杨虎城被迫辞职,出洋考察。十七路军被改编为国民革命军第38军,由17师师长孙蔚如将军接任。孙将军深明大义,1933年,在红四方面军长征进入川陕时,不愿打内战的孙蔚如将军听从杨虎城、杜斌丞意见,同红四方面军签订了“互不侵犯”的汉中秘密协定,尽力避免与北上抗日的红军发生正面冲突。七七事变后,孙将军拍案而起,旋即召集部属请缨出战。由17师师长赵寿山于1937年7月21日先行开赴抗日前线。1938年,日本帝国主义铁蹄进逼潼关,西安危急,西北危急,孙蔚如率部东渡黄河,开赴抗日前线,临行前写下“但闻黄河水长啸,不求马革裹尸还”的铮铮誓言。在防守中条山两年多的时间内,以“晋南会战”“六六战役”“血战永济”的悲壮和凛然不可侵犯的民族精神,先后打退日寇十一次进攻,歼灭日军一万余人,创造了三秦子弟誓雪国耻的英雄史诗,被誉为“中条山铁柱子”。于右任先生曾专门题写《越调·天净沙·为中条山抗战书赠孙蔚如将军》:“中条雪压云垂,黄河浪卷冰澌,血染将军战史。北方豪士,手擒多少胡儿!”1945年9月18日,孙蔚如作为第六战区司令长官,在武汉接受日本第六方面军投降并全权处理第六战区受降事宜。

1932年9月18日,西北文化日报孙蔚如手书

孙蔚如将军具有关中人特有的忠厚淳朴、耿直倔强的性格特点,又兼具陕西文人宽仁大义的儒雅风度。尽管一生戎马、战事频仍,还用书法诗作记录了那些艰苦卓绝的战争。如《满江红·中条山抗日》“立马中条,长风起,渊渊伐鼓”,“新旧恨,从头数,挽狂澜作个中流砥柱”。1945年9月中旬,孙蔚如受命在武汉准备接受日军投降,忽闻母亲撒手人寰,将军悲痛之中臂戴黑纱坚守岗位。孙将军不仅忠勇,更对家乡教育充满期待。三十年代初,曾在家乡创建了西安市第34中学,西安石油大学特聘教授、著名作家陈忠实先生就是从这个中学毕业的,他在为《立马中条》作序时说:“我强烈地感知到这位横刀立马中条山,给倭寇致命打击的大将军顶天立地的脊梁和凛然的风骨。”

当年,杜斌丞等北平师范大学在陕同学会创办力行中学时,时任陕西省政府主席兼38军军长的孙蔚如个人捐资就达2000大洋,高居榜首,给尚在襁褓中的力行中学以最大的关怀。孙蔚如将军可能想不到,他1937年10月资助的学校后来成为西安石油大学的办学基础,也许不曾知道,抗战期间“立马中条”38军,新中国成立后成为石油工程第一师,为新中国石油工业发展做出了重要贡献。

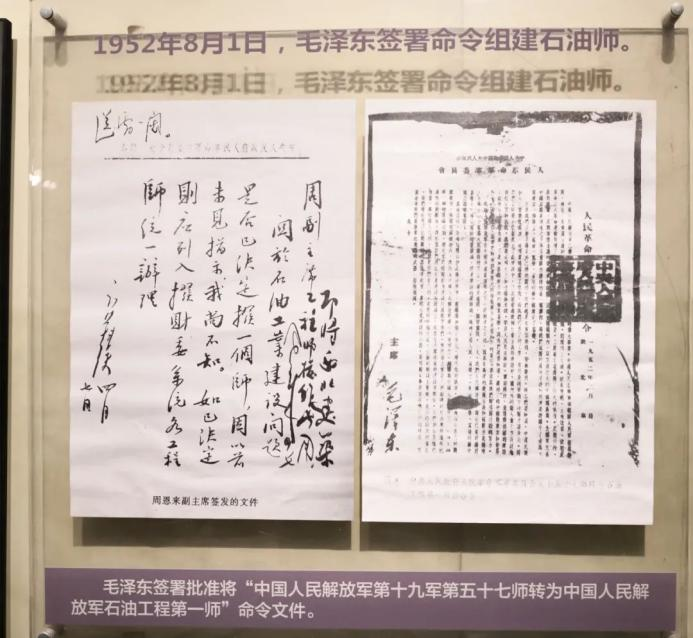

1945年7月,孙蔚如部下张复振率17师3000人在河南洛宁县起义。1946年5月,部下孔从洲率38军55师在河南省孔县起义。8月8日、16日,38军177师一部先后举行战场起义。起义部队受到第二野战军刘伯承、邓小平的接见。中共中央为保留38军番号,于1946年9月20日在晋冀鲁豫解放区成立了“西北民主联军第三十八军。”“原杨虎城部三十八军是我党统一战线工作的一个典范”“三十八军及其前身十七路军,以其不断进步的表现和巨大牺牲,在现代中国革命历史上树立了光辉的形象。”这是毛主席和中共中央对十七路军的历史结论,也是对继杨虎城之后的统帅孙蔚如将军的极高赞许。

解放战争后期,西北民主联军第38军与晋冀鲁豫野战军第8纵24旅整编而成人民解放军19军57师。1952年,为加快西北石油工业发展,壮大石油职工队伍,经毛泽东主席批准,19军57师转为石油工程第一师。同年8月1日, 57师近8000名官兵在陕西汉中接受检阅后,投身到玉门、新疆、四川和青海等油气勘探地区,为西北石油工业注入了发展活力和骨干力量,也为支持后来的全国石油大会战奠定了人才基础。在他们中间不仅产生了许多技术工人、革新能手、劳动模范,还走出了像张文彬、张复振、宋振明、许士杰、陈烈民、秦文彩、李敬等在石油行业很有影响的优秀干部。西安石油大学在西北石油干部学校时期的校长,后来担任过石油化学工业部部长、国务院副总理的康世恩同志,高度评价石油师的贡献:“石油师的同志们为石油工业的勘探、开发和建设,做出了重大贡献,在新的历史条件下为人民建立了新的功勋……”。

1937年,孙蔚如因资助杜斌丞创校的义举结缘西安石油大学。83年后,西安石油大学校歌歌词的作者之一徐剑铭先生(谱曲赵季平,作词陈忠实、徐剑铭)为孙蔚如将军作传《立马中条》,记述孙将军“横刀立马中条山,不叫日寇逾潼关”的英雄气概。当年,杜斌丞先生创办学校时,以母校国立北平师大校歌中一句歌词“力行无愧为人师”将学校命名为陕西省私立力行中学;徐剑铭先生以西安石油大学校歌《辉煌明天》首句“我在长安,问同学少年”写了一本自传体小说《我在长安》。

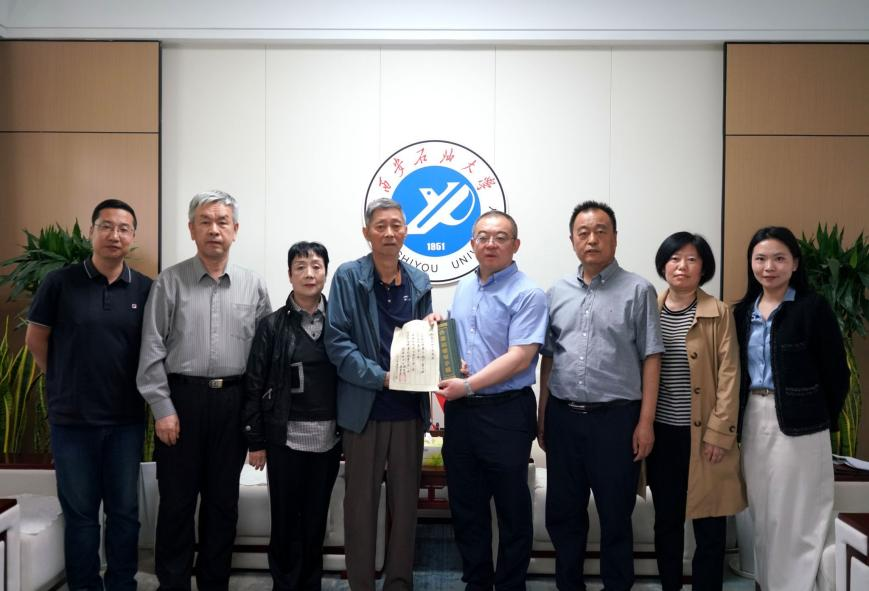

2025年4月23日上午,孙蔚如将军之子孙存京夫妇向西安石油大学捐赠了《孙蔚如将军手稿》一套十册、《立马中条》《孙蔚如诗词与书法》《孙蔚如将军的故事》等珍贵书籍,这不仅丰富了学校档案馆藏,也将孙蔚如捐款资助学校的义举永远镌刻在西安石油大学的历史之中。毕竟,中国石油人的血脉里一直流淌着孙将军爱国情怀和民族精神。

孙蔚如将军之子孙存京夫妇向西安石油大学捐赠手稿

三、为国找油——孙健初先生的科学家精神与学者追求

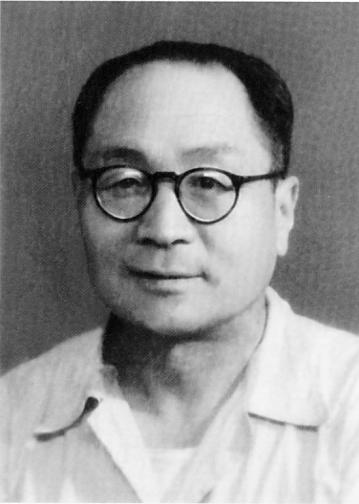

中国石油之父孙健初先生

在中国石油工业的历史上,有一个值得被永远铭记的名字。他就是中央燃料工业部石油总局探勘处处长,西安石油大学测绘学科的缔造者孙健初先生。

孙健初是对中国地学界有重要影响的科学家,以其在抗日战争期间发现和开发了玉门老君庙油矿,被誉为“中国石油之父”。

抗日战争爆发后,沿海港口相继沦陷,石油进口通道几乎断绝,机械运输几乎陷于瘫痪,“一滴汽油一滴血”,国家迫切需要石油,谁找到石油谁就找到了胜利的希望。

当时的中国,除了延长有零星的有油井外,我国还没有一个真正意义上的油田。美孚石油公司专家在陕北延长考察后认为,“中国东北部绝大部分地区包括内蒙古以南,西藏、新疆以东,河南、山东以北,以岩层类型及其时代看,没有含油可能性”。随后,斯坦福大学教授也撰文称:中国无论是海相地层还是陆相地层,都不可能盛产石油。这就是有名的“中国贫油论”。面对西方世界对中国石油工业未来的悲观论调,中国地质学家如李四光、谢家荣、黄汲清、潘忠祥等,在广泛调查的基础上,敢于突破国际地质学界和石油界公认“海相生油”的理论,大胆地提出了“陆相生油论”的创新观点。理论上“陆相生油”必须在实践中得到检验。为国找到富集的油源——这个沉甸甸的责任就历史地落在地质学人孙健初先生身上。

孙健初在山西大学上学的时候,因在学习上的勤奋和对专业的钻研,引起了他的老师瑞典地质学博士新常富教授的注意。毕业后参与的第一个项目就是调查五台山一带地质情况。1928年,孙健初撰写的《论山西太古界地层之研究〉(英文),刊登在《瑞华博物考察会会刊》上,下半年由《中国地质学会会志》第7卷转载,引起了著名地质学家翁文灏先生的关注。1929年,孙健初进入翁文灏先生领衔的中央地质调查所工作,为他后来拓荒石油地质事业创造了条件。

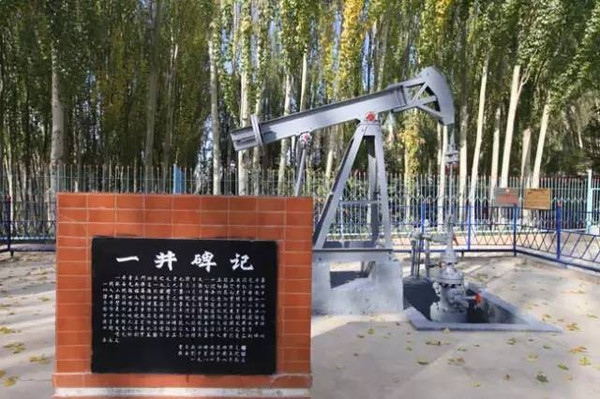

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”玉门地处河西走廊的甘肃酒泉市,自古都是边塞要地。1935年孙健初就和他的助手周宗浚(1947年发现了柴达木盆地油砂山,1950年任测绘训练班班主任)踏上横穿祁连山脉的漫漫征途,一起去西北进行地质调查,收集地质资料。1936年7月,中国驻美大使顾维钧向国民政府呈文“呈请特许专探专访甘肃、青海、新疆三省石油”得到批准,顾维钧很快成立了“中国煤油探矿公司筹备处”,着手赴西北进行考察。1937年,孙健初根据中央地质调查所安排,参加了中国煤油探矿公司组织的西北地质矿产试探队,与美国地质学家韦勒博士和萨顿工程师一起,在甘肃、青海部分地区进行石油勘探。1938年,孙健初、韦勒、萨顿共同提交《甘青两省石油地质调查报告》,提出了“玉门地区地质条件好,有希望找到储量可观的油田,战时可考虑开采”的建议。该建议很快得到时任国民政府行政院秘书长兼经济部长翁文灏先生的重视。在翁文灏的主持下,国民政府于1938年6月在汉口成立甘肃油矿筹备处,任命严爽为主任,决定派孙健初等开赴玉门打井找油。为了解决钻井难题,翁文灏专程拜访周恩来,希望能得到共产党及陕甘宁边区政府的支持,调用延长两部德国进口的顿钻钻机到玉门钻探。周恩来当即表示:同心为国,决无异议。由此成为国共合作期间开发玉门石油的佳话。1938年10月,孙健初和他的搭档靳锡庚启程去酒泉开发油矿,他们来到了满目荒凉的祁连山下、在老君庙旁建起帐篷,开始踏勘现场,寻找井位。1939年8月11日,由孙健初主持钻探的老君庙一号油井成功出油,每天可产原油10吨。玉门油矿由此成为当时中国最大的现代石油矿场,开启了中国石油工业新纪元。

由孙健初先生发现并主持钻凿的玉门老一井

抗战时期,国难当头。前线的炮火和枪声在硝烟弥漫的战场上杀声震天,祁连山下老君庙旁顿钻钻机的轰鸣声响彻地球深处,抗日救亡的怒吼响彻中华大地。以科学救国为己任的孙健初,以一个爱国知识分子的纯粹,抱着科学报国理想,三上祁连山,行走戈壁滩,叩问苍茫大地,寻找能源之火,虽几经曲折,而矢志不渝。抗日战争期间,玉门油矿共生产原油25万吨,占同期全国原油产量的90%以上,为抗战胜利和民族解放运动做出了重要贡献。

新中国成立后,孙健初被毛主席任命为西北军政委员会财政经济委员会委员,被周恩来总理任命为中国地质工作计划指导委员会委员,在全国第一次石油工作会议,当选为主席。1950年8月,任职燃料工业部石油总局探勘处处长的孙健初先生在兰州举办的测绘训练班,该班不仅为新生的人民共和国培养了第一代测绘人才,其大多成为石油地质领域的骨干力量,也由此成为西安石油大学最早的学科渊源。

可惜,天不假年。正当孙健初准备为新中国石油工业大展宏图的时候,不幸于1952年11月10日因煤气中毒而离世,享年55岁。在孙健初的追悼会上,著名地质学家李四光致悼词,石油管理总局总地质师杜博民宣读祭文: “健初同志,你的一生不辞艰辛、埋头苦干,为了发掘祖国丰富的资源,二十年来,你在华北、东北、华中、华东、西南、西北进行地质调查,由于你的努力,发现了老君庙油田,建立了我国开发天然石油工业的基础,写出了不少有价值的著述……”是的,孙健初作为一个学者,他精研地质,学有独到,勤于著述,成就斐然。在只有55个春秋的生命中撰写的专著就高达48部,如《甘肃玉门油田地质报告》《发展中国油矿计划纲要》《西北石油勘探计划》《中国各主要油田开发远景》等具有全国性指导意义的著述,是真正把论文写在了祖国的大地上的学者。中国科学院院士李德生曾撰文指出,孙健初卓越的学术成就和高尚的人格品德,永远为我们所铭记。他的勤奋工作精神和实践经验将永远激励新一代的石油地质工作者加倍努力,不断进取,为石油工业的持续发展做出新的贡献。

孙健初先生部分著作和石油愿景图

驼铃声远,丰碑永存。孙健初先生在抗战期间为国找油的爱国情怀,在新中国成立后举办测绘班的师者风范,在学术研究中勇于探索的学者追求,永远融入西石大人的血脉之中,为学校开展爱国主义教育提供了鲜活而又生动的历史资料。

高山仰止,景行景止。

孙健初精神永放光芒!